タイガーエッグコウリー

■学名:Crenavolva tigris(ウサギガイ科)

■英名:Tiger egg cowrie

この生物の動画を見る

シミラン諸島で確認出来る個体は、体長1cm程の個体が多い。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

ハナヒゲウツボ

■学名:Rhinomuraena quaesita(ウツボ科)

■英名:Ribbon eel

この生物の動画を見る

シミラン諸島では比較的流れの当たる深場のガレ場にいる事が多い。子供のうちは全部オスで体色は真っ黒。成長すると青色に変わり、更に大きくなるとメスに性転換して体色は黄色に変化する。体長0.5m〜1.5m。シミラン諸島9番の島廻りにて確認出来る。

▲撮影場所:クリスマスポイント

スザクサラサエビ

■学名:Rhynchocinetes durbanensis(サラサエビ科)

■英名:Durban hinge beck shrimp

この生物の動画を見る

赤い体色に白い線が入っているのが特徴。クリーナーシュリンプとしても知られており、目の前に手を置くと掃除してくれる。ナイトダイビングの時は、ライトをテラスと目がオレンジ色に光るのですぐに見つける事ができる。シミラン諸島廻り、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックなどで確認できる。

▲撮影場所:クリスマスポイント

フリソデエビ

■学名:Hymenocera picta(フリソデエビ科)

■英名:Harlequin shrimp

この生物の動画を見る

茶色の斑紋に青い輪郭で他のエビと区別できる。アオヒトデを好み、器用に皮をむいて内臓だけをきれいに食べる。体長1〜2.5cm。エレファントヘッドロック、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

コブシメ

■学名:Sepia pharaonis(コウイカ科)

■英名:Pharaoh cuttlefish

この生物の動画を見る

シミラン諸島では12月から2月に掛けて「求愛行動」を見る事が出来る。求愛行動の際にダイバーが近づくと、威嚇してくる。体長20〜50cm。リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

マーブルドオクトパス

■学名:Octopus aegina(マダコ科)

■英名:Marbled octopus

この生物の動画を見る

シミラン諸島では、浅瀬のガレ場でよく確認出来る。体長30〜50cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。

▲撮影場所:ビーコンポイント

ゴシキエビ

■学名:Panulirus versicolor(イセエビ科)

■英名:Painted spiny lobster

この生物の動画を見る

シミラン諸島では、ドナルドダックベイでのナイトダイブでかなりの数を確認出来る。体長30〜50cm。シミラン諸島廻り、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:ノースポイント

モンハナシャコ

■学名:Odontodactylus scyllarus(ハナシャコ科)

■英名:Peacock mantis shrimp

この生物の動画を見る

巣穴から顔を出しているのを確認出来るが、決して手を出さない様に。ハサミの一撃はとても強力で、貝もカニも粉砕する。体長5〜15cm。シミラン諸島廻り、ボン島、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

シマウミヘビ

■学名:Myrichthys colubrinus(ウミヘビ科)

■英名:Harlequin snake eel

この生物の動画を見る

猛毒の「クロガシラウミヘビ(爬虫類の海ヘビ)」に似ているが、本種は毒を持たない。夜間には、船のライトによってくる場合もある。体長0.7〜1.0m。シミラン諸島廻り、ボン島にて確認出来る。

▲撮影場所:スリーツリー

ウミウサギ

■学名:Ovula ovum(ウサギガイ科)

■英名:Egg cowrie

この生物の動画を見る

鶏の卵に似ている事からついた英名。日本では、鶏から卵をとった後に代わりに抱かせていたらしい。体長5〜10cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。

▲撮影場所:ボン島(コ ボン)

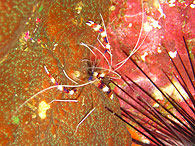

オトヒメエビ

■学名:Stenopus hispidus(オトヒメエビ科)

■英名:Banded coral shrimp

この生物の動画を見る

クリーニングシュリンプであるため、目立つように赤と白の紅白カラーになっているのが特徴。昼間は岩の裏側、夜は岩の上に顔を出す。

▲撮影場所:リチェリューロック

オオアカヒズメガニ

■学名:-----

■英名:Etisus dentatus

この生物の動画を見る

ナイトダイブで見る事ができるロブスターと並んで迫力のあるカニ。茹で上がったかのような真っ赤な甲羅と大きなヒズメを纏っている。

▲撮影場所:ボン島(コ ボン)

ドクウツボ

■学名:Gymnothorax javanicus(ウツボ科)

■英名:Giant moray

この生物の動画を見る

茶色がかった体色に黒い斑点がついているウツボ。名前の通り毒があるように思うが、噛み付かれた場合の毒は無い。ただ、食用とした際に食中毒を引き起こす可能性がある。英名では、ジャイアントモレイと呼ばれ、最大で3m程にまでなる。

▲撮影場所:スリーツリー

コホシカニダマシ

■学名:Neopetrolisthes maculatus(カニダマシ科)

■英名:Porcelain anemone crab

この生物の動画を見る

カニのかたちをしているがカニの仲間ではなくエビの仲間とされる。足の数で判別する事が出来る。ハタゴイソギンチャク類の裏側に生息しており、朝、夕方の食事時には表に顔を出す。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

ミカドウミウシ

■学名:Hexabranchus sanguineus(ミカドウミウシ科)

■英名:Spanish dancer

この生物の動画を見る

大きな身体で華麗に泳ぐ姿が、スペインの踊り子のように見えることからついた英名「Spanish Dancer」。ウミウシでは、かなり大きい。体長20〜40cm。シミラン諸島廻りにて確認出来る。

▲撮影場所:ボルダーシティ

モルディブスポンジスネイル

■学名:Helmut Debelius

■英名:Coriocella hibyae

この生物の動画を見る

スポンジのような青黒い貝の仲間。 体長は5-10cmほど。シミラン諸島、ボン島廻りの岩の隙間にて確認できる。

▲撮影場所:ウエストリッジ

アカボシウミウシ

■学名:Gymnodoris alba(キヌハダウミウシ科)

■英名:-

この生物の動画を見る

透明な体色に赤い斑点のあるアカボシウミウシ。2匹で追いかけっこをしているようなシーンに出会う事が多い他、個体が大きめなので観察しやすい。シミラン諸島では珊瑚礁域、岩礁域の砂地部分で確認する事ができる。

▲撮影場所:ドナルドダックベイ

オオアカホシサンゴガニ

■学名:Trapezia rufopunctata (サンゴガニ科)

■英名:Red spotted coral crab

この生物の動画を見る

ミドリイシやハナヤサイサンゴ等の枝の間を住処にする1センチ~2センチほどのカニ。極淡いクリーム地に細かい赤い斑紋が無数に入る、大変美しいサンゴガニ。甲に入る赤い斑紋は、成体では200にも達する。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ブッシュドノエル ウミウシ

■学名:-(ドーリス科)

■英名:Jorunna rubescens

この生物の動画を見る

黄色がかった体色に黒い縦線が入っており、ウミウシの中でも大きめの種類である。シミラン諸島では、ガレ場の中にカモフラージュするかのように隠れている事が多い。15m以深の比較的浅いところで見つける事ができる。

▲撮影場所:ウエストリッジ

デルマトブランクス ゴナトフォラ

■学名:-(タテジマウミウシ科)

■英名:Dermatobranchus Gonatophora

この生物の動画を見る

白い体色に黒い縦線が入っている。シミラン諸島では、各ポイントの珊瑚礁域、岩礁域で確認できる。

▲撮影場所:リチェリューロック

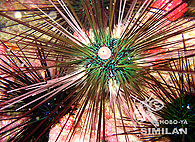

ガンガゼ

■学名:Diadema setosum(ガンガゼ科)

■英名:Diadem urchin

この生物の動画を見る

どこの海でも見かけるトゲトゲ。日中は岩陰などに隠れており、夜になると顔を出す夜行性。シミラン諸島ではたくさんのガンガゼを見る事ができないが、タイ、シャム湾にあるタオ島周辺では、砂地に群れをなしているガンガゼを見る事ができる。

▲撮影場所:ブンソンレック

ハナヤサイサンゴ

■学名:Pocillopora eydouxi(ハナヤサイサンゴ科)

■英名:Antler coral

この生物の動画を見る

群体はカリフラワーのような形状が基本であるが、波の強さや光量等、育成場所や育成条件の違いにより著しい形状変異が見られる。色彩は、褐色、薄紫、赤、ピンク、緑、黄色等、変異に富む。分布域も広く、生息環境も多様で、生息個体数も大変多い。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ヘリゴイシウツボ

■学名:Gymnothorax fimbriatusリ(ウツボ科)

■英名:Fimbriated moray

この生物の動画を見る

他のウツボに比べ口が長く、体も細長いです。本当の色はクリーム色のようで、粘膜により黄色く見えるようです。

▲撮影場所:リチェリューロック

ヒブサミノウミウシ

■学名:Phidiana indica(アオミノウミウシ科)

■英名:Indian Phidiana

この生物の動画を見る

赤、青、黄色など鮮やかな色に覆われたヒブサミノウミウシ。個体が小さいので見つける事が難しいが、この美しさは探す価値あり。似たような色合いの岩場に居る事が多い。

▲撮影場所:アニタスリーフ

イガグリウミウシ

■学名:Cadlinella ornatissima(イロウミウシ科)

■英名:-

この生物の動画を見る

黄色い体色に白い突起物がついており、その先にはピンク色が施されている美しいウミウシ。シミラン諸島では数が少ないが存在している事は確かである。

▲撮影場所:ビーコンリーフ

キイボキヌハダウミウシ

■学名:Gymnodoris rubropapillosa(キヌハダウミウシ科)

■英名:-

この生物の動画を見る

透明の体にオレンジ色の水玉模様がついたきれいなウミウシ。見た目とは裏腹に他のウミウシを補職する。シミラン諸島では各ポイントで確認できるが、数はそれほど多くない。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

キイロウミウシ

■学名:Glossodoris atomarginata(イロウミウシ科)

■英名:Black-Margined Glossodoris

この生物の動画を見る

基本的にクリーム色の体色に覆われ、縁が黒で覆われている。主にカイメンを食べる。食べるカイメンにより色彩が異なるとされる。

▲撮影場所:ノースポイント

キッカサンゴ(キャベツコーラル)

■学名:Echinophyllia aspera(キクメイシ科)

■英名:cauliflower coral

この生物の動画を見る

育ちきったキャベツのはっぱのような形の群体になる。葉状体の上面にはイボのように突出したサンゴ個体が見られ、やや不規則ながら同心円状に並んでいる。

▲撮影場所:タートルロック

コンペイトウウミウシ

■学名:Halgerda batangas(ドーリス科)

■英名:Batangas Halgerda

この生物の動画を見る

半透明の体色に黄色い斑点がくっついているコンペイトウウミウシ。見た感じがコンペイトウのように見える事からこの名がついたとされる。

▲撮影場所:スリーツリーズ

クモウツボ

■学名:Echidna nebulosa(ウツボ科)

■英名:Snowflake moray

この生物の動画を見る

黄色と黒色の斑模様。岩の隙間を好む。周りの色に溶け込んでいるので見つけるのが難しい。雄雌の違いは歯を見る事により区別できる。成長した雄の歯は犬歯状になっているが、雌は臼歯である。

▲撮影場所:クリスマスポイント

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

マダライロウミウシ

■学名:Risbecia tryon(イロウミウシ科)

■英名:Tryon’s Risbecia

この生物の動画を見る

以前は、チータウミウシと呼ばれていおり、マダライロウミウシに改名されたウミウシ。シミラン諸島のどこのエリアでも確認する事ができ、2匹が追いかけっこをしているような場面にも遭遇する事がある。

▲撮影場所:ツインピ−クス

モンジャウミウシ

■学名:Glossodoris cinicta(イロウミウシ科)

■英名:Girdred Glossodoris

この生物の動画を見る

黄褐色の下地に褐色のマダラ模様が覆っている。縁は赤、白、黄色などで彩られている。もんじゃ焼きなどに使われるもんじゃの通りいろんな色が混ざり合っっている事からこの名がついたとされる。

▲撮影場所:アニタスリーフ

モザイクウミウシ

■学名:-(ドーリス科)

■英名:Halgerda tessellata

この生物の動画を見る

体地色は半透明な黄色から褐色で、白色細点が密に散在する。背麺は網目状模様に覆われ、編目の接合点が大きく突起する。突起と稜線は黄色や橙色や赤色の帯になり、これらの帯は両側を褐色線で縁どられることが多い。背面の周縁は黄色から橙色のやや太い線どられるが、この黄色線の太さにも変異が大きい。

▲撮影場所:ノースポイント

ムカデミノウミウシ

■学名:Pteraeolididae ianthina(アオミノウミウシ科)

■英名:Serpent Pteraeolidia

この生物の動画を見る

紫のミノを覆ったように見える事からこの名がついたとされる。クラゲなどを餌としており毒素を体内似とり込む事で他の外的から身を守っている。また、褐虫藻を体に宿しており光合成をさせる事によりこの美しい紫色を出している。

▲撮影場所:ディープシックス

オニヒトデ

■学名:Acanthaster planci(オニヒトデ科)s

■英名:crown-of-thorns starfish

この生物の動画を見る

サンゴを食料としており、その個体数はサンゴ礁の生態系に大きな影響力を持つ。 サンゴの上にのり、胃を反転させてサンゴ表面を覆う事でサンゴの軟体部を消化吸収する。 棘には毒があり、誤って刺されると患部が腫れる。アナフェラキシーショックも起こすといわれているので駆除などでオニヒトデを扱う場合は注意が必要。近年これにより沖縄のサンゴが死滅している。

▲撮影場所:スリーツリーズ

オシャレカクレエビ

■学名:Periclimenes platycheles(テナガエビ科)

■英名:Emperor shrimp

この生物の動画を見る

体は透明で、特に脚はわかりづらい。弟2ハサミ脚は非常に長く強大だが、透明なのでよく見えない。指部のオレンジと間接のレモンイエローに注目すると多少は見つけやすい。腹部には腸が透けて見えることが多い。指部の鮮やかなオレンジ色が「オシャレカクレエビ」の名の由来。

▲撮影場所:ウエストリッジ

オトヒメウミウシ

■学名:Chromodoris kuniei(イロウミウシ科)

■英名:-

この生物の動画を見る

黄色がかった体色に青い斑点のついたオトヒメウミウシ。シミラン諸島では比較的簡単に見つける事ができる。岩場や珊瑚礁などにて確認できる。

▲撮影場所:アニタスリーフ

パイナップルウミウシ

■学名:Halgerda willeyi(ドーリス科)

■英名:-

この生物の動画を見る

半透明の体色に黒とオレンジの線が入ったウミウシ。パイナップルとは似つかないがパイナップルウミウシという名がついている。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

サビウツボ

■学名:Gymnothorax thyrsoideus(ウツボ科)

■英名:White-eyed moray / Slender moray / Greyface moray

この生物の動画を見る

比較的小型のウツボ。体色がサビを帯びたような色をしている事からこの名がついているとされる。岩穴などに潜み、魚類のほか、甲殻類やタコなどの頭足類を好んで食べる。

▲撮影場所:リチェリューロック

シンデレラウミウシ

■学名:Hypselodoris apolegma(イロウミウシ科)

■英名:Purple sea slug

この生物の動画を見る

ウミウシの中でも最もきれいなウミウシとされるシンデレラウミウシ。紫の体色はとても魅力的である。シミラン諸島では数は少ないが、以前、ディープシックスの岩場にて確認した事がある。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

アカシマシラヒゲエビ

■学名:Lysmata amboinensis(モエビ科)

■英名:Pacific cleaner shrimp

この生物の動画を見る

黄色い体に赤と白のラインがとても目立ち、白いひげがかなり長い。『クリーナーシュリンプ』とも呼ばれ、魚と掃除共生をしています。時にはダイバーの手などもクルーニングしてくれる、ダイバーに人気のエビです。

▲撮影場所:クリスマスポイント

シロタエイロウミウシ

■学名:Glossodoris pallidas(イロウミウシ科)

■英名:-

この生物の動画を見る

真っ白な体色からなるシロタエイロウミウシ。シミラン諸島では、数が少ないが各エリアに存在している。

▲撮影場所:イーストオブエデン

シロウネイボウミウシ

■学名:Phyllidiopsis striata(イボウミウシ科)

■英名:STRIATED PHYLLIDIOPSIS

この生物の動画を見る

体は卵形。背面には3本の青白色の低い隆起線が縦に入る。正中線を通る隆起線はやや短い。隆起線の両側には4本の黒色縦線がある。背面の周縁は半透明の太い青白色帯で縁取られる。周縁の青白色帯と3本の隆起線に沿って白色の小さなイボ状突起が密生する。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

タペストリーシュリンプ

■学名:Saron sp(サンゴモエビ科)

■英名:Tapestry shrimp

この生物の動画を見る

サンゴモエビの仲間は色彩が豊かでダイバーに人気があり、称して『シャロンシュリンプ』と言われている。比較的、ナイトダイビングで観察できる。日中は岩の隙間などに隠れている。

▲撮影場所:アニタスリーフ

タテヒダイボウミウシ

■学名:Phyllidia coelestis(イボウミウシ科)

■英名:Celestial phyllidia

この生物の動画を見る

イボウミウシの仲間では普通種です。似た種類が多いです。岩の斜面などを見ていると黄色がすごく目立つので、簡単に見つけることができます。

▲撮影場所:タートルロック

ウミシダ

■学名:Dichrometra flagellata

■英名:feather star

この生物の動画を見る

世界中の海で見る事ができ、通常、岩の上などにくっついている事が多い。ウミシダはウエットスーツにくっつきやすく、ダイビング初心者の方や中性浮力ができない方はウミシダを知らぬ間に持って帰ってきてしまう事もある。ウミシダの岩に付着している部分を指示棒かなにかで軽く刺激してあげると閉じていたウミシダがきれいに開くシーンを見る事もできる。

▲撮影場所:ノースポイント

ウミトサカ

■学名:Alcyonacea

■英名:-

この生物の動画を見る

8本の触手をもった多くのポリプが集まって高さ10〜50cmくらいの群体をつくる。炭酸カルシウムの骨軸をもたず、体は多肉質で柔らかく、表面は革質である。ヌメリが独特の臭気を放つ。群体は棒状、指状、キノコ状、ヤナギ状など。典型的なサンゴといった見た目をしているものもあり、ダイバーに人気が高い。群体は紅色や黄色で色彩の美しいものが多い。

▲撮影場所:リチェリューロック

ウミウチワ

■学名:Anthogorgia bocki(トゲヤギ科)

■英名:Sea fan

この生物の動画を見る

流れを遮るように伸びており、流れ手に乗ってくる栄養分を網目状のウチワでキャッチする。津波があった時、折れて30〜40mの深場まで落ちたウミウチワを拾い集めた事がありましたが、結構重くてビックリでした。今は現在は、各ポイントで美しいウミウチワをご覧頂く事ができます。

▲撮影場所:ボルダーシティ

ゼブラウツボ

■学名:Gymnomuraena zebra(ウツボ科)

■英名:Zebra moray

この生物の動画を見る

黒の体色にとクリーム色線が入っておりシマウマのように見える事からこの名がついている。ウツボには珍しく貝類などを砕くための特殊な歯を持っているのが特徴である。また、雌雄同体である。

▲撮影場所:リチェリューロック

アオヒトデ

■学名:Linckia laevigata(ホウキボシ科)

■英名:Blue sea star

この生物の動画を見る

直径:20~25cm 体表色:青 腕数:5本、一本の脚の長さは10cm以上にものなる大型のヒトデです。他のヒトデと異なり五本の腕は先細りせず、先端は丸みを帯びています。青い個体が多く見られますが、緑色や褐色がかった個体もあります。フリソデエビに補食されることがあります。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:リチュリューロック

タコクラゲ

■学名:Mastigias papua(タコクラゲ科)

■英名:Papuan jelly

この生物の動画を見る

無毒の小さなクラゲです。口廻りに8本の触手(口腕数)あるので、触手の数がタコと同じ8本であることからその名が付きました。ふわふわと潮に乗って流れていることろが見られます。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:スリーツリー

ミカヅキコモンエビ

■学名:Urocaridella sp.3(テナガエビ科)

■英名:Rock shrimp

この生物の動画を見る

透明な体には、濃紫色と黄色の斑点とハサミやお腹尻尾は黄色いラインがある。壁穴や岩穴、砂地の離れ根の穴奥などに少数匹の群れで生息しており、複数匹で同時に魚類をクリーニングしている姿をよく見かける。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:ウェストオブエデン

ソリハシコモンエビ

■学名:Urocaridella sp (テナガエビ科)

■英名:Rock cleaner-shrimp

この生物の動画を見る

岩穴や洞窟の入口などの比較的暗い場所で見られる。この属の中では比較的大きくなる種。大型のウツボやハタをクリーニングしている光景が見られる。体は透明で、赤褐色の斑点がある。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:ウェストオブエデン

ワモンダコ

■学名:Octpus cyanea(マダコ科)

■英名:Common Reef Octopus

この生物の動画を見る

岩などに擬態しています。ペアになっているときなどは、ダイバーを威嚇して来きます。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:ウェストリッジ

イバラカンザシ

■学名:Spirobranchus giganteus(カンザシゴカイ科)

■英名:Christmas tree worm

この生物の動画を見る

岩礁域・サンゴ礁域の岩の上やハマサンゴ類の上に生息する。多毛類(ゴカイ類)の動物。体長は5-7cmほどで、クリスマスツリーに似た2つの傘のようなものはエラとして発達した鰓冠(さいかん)と呼ばれる。刺激を受けると鰓冠を素早く引っ込めることができる。この鰓冠は色彩変異に富んでいて、赤、青、黄、緑など様々な色の個体がいる。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:クリスマスポイント

モクズショイ

■学名:Camposcia retusa(クモガニ科)

■英名:Decorator crab

この生物の動画を見る

和名の通り、藻や屑を体に貼り付けカムフラージュしているカニで、体に鉤状の毛が生えていてそれに海藻やカイメン、貝殻などを付けていく。夜行性で、日中は岩の割れ目などに潜んでいるためナイトダイビングで観察できる。シミラン諸島~タチャイ島にて確認できる。