スターリー ドラゴネット

■学名:Neosynchiropus moyeri(ネズッポ科)

■英名:Starry Dragonet

この生物の動画を見る

ミヤケテグリのインド洋版。赤と白の斑模様が、周りの環境と同化して見つけるのが難しい。シミラ諸島廻り、5番のアニタスリーフ、9番のクリスマスポイントなどで確認できる。

▲撮影場所:クリスマスポイント

ハタタテハゼ

■学名:Nemateleotris magnifica(オオメワラスボ科)

■英名:Fire goby

この生物の動画を見る

白と赤の2色の体色に加え、長い背びれが

ある事からこの名がついたとされる。通常、2匹のペアでいる事が多いが、近づくとすぐに逃げてしまうため撮影するのが難しい。シミラン諸島廻り、3番のシャークフィンリーフ、7番のディープシックス、エレファントヘッドロック、9番のノースポイントなどで確認できる。

▲撮影場所:ノースポイント

カクレクマノミ

■学名:Naso brevirostris(クマノミ亜科)

■英名:Common clownfish

この生物の動画を見る

映画でも人気になった「ニモ」ことカクレクマノミ。オレンジ色の体色に3本の白い横帯が入っている。イソギンチャクと共生する事により、自らの身を守っている。シミラン諸島全域で確認する事ができる。

▲撮影場所:アニタスリーフ

ツマリテングハギ

■学名:Amphiprion ocellaris(スズメダイ科)

■英名:Spotted unicornfish

この生物の動画を見る

名前の通り天狗のような角状の突起を持っており、リーフ沿いから少し離れた中層を泳いでいる事が多い。シミラン諸島全域にて確認できる。

▲撮影場所:スリーツリーズ

サツマカサゴ

■学名:Scorpaenopsis neglecta(フサカサゴ科)

■英名:Humpbacked scorpionfish

この生物の動画を見る

体色を周りの色と同化する事ができ、通常は、ガレ場の上にいる事が多い。泳ぐ事もできるが、胸びれを使って移動する様子も確認できる。セムシカサゴに似るが、 胸びれの内側の模様が異なる事で見分けがつけられる。ボン島、リチェリューロックなどで確認できる。

▲撮影場所:ウエストリッジ

アオヤガラ

■学名:Fistularia commersonii (ヤガラ科)

■英名:Bluespotted cornetfish

この生物の動画を見る

浅瀬の岩礁域で確認する事ができる。体が長細くスポイト上の口で小魚を補食する。

シミラン諸島全海域で確認する事ができる。

▲撮影場所:ハネムーンベイ

ウルマカサゴ

■学名:Scorpaenopsis papuensis(フサカサゴ科)

■英名:Hairy stingfish

この生物の動画を見る

珊瑚礁や岩礁域にて確認できる。体を周りの色に同化させて、岩などの上でじっとしている事が多く、誤って触ってしまうダイバーも少なくない。鰭に強い毒があるので要注意。シミラン諸島、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:リチェリューロック

カミソリウオ

■学名:Solenostomidae(カミソリウオ科)

■英名:Ghost pipefishes

この生物の動画を見る

頭を下にして海藻のように漂っているため、見つける事が難しい。比較的浅いエリアにおり、シミラン諸島廻りだと5番のアニタスリーフ、モニュメント、スリン諸島などで確認できる。

▲撮影場所:アニタスリーフ

モンダルマカレイ

■学名:Bothus mancus(ダルマカレイ科)

■英名:Maimed flounder

この生物の動画を見る

砂に隠れて生息しているので見つける事が難しいが、砂地を眺めながらゆっくり泳いで行くと、砂が急に動くので見つける事ができる。体の中央付近に黒い斑点があるのが特徴。シミラン諸島廻り、5番のアニタスリーフでよく確認できる。

▲撮影場所:アニタスリーフ

アンダマンジョーフィッシュ

■学名:Opstongnathus sp.(アゴアマダイ科)

■英名:Andaman jawfish

この生物の動画を見る

シミラン諸島でも、ジョーフィッシュを確認する事が出来るが、本種は世界的な研究が進んでおらず、学名も「SP」でくくられている。体長10〜15cm。シミラン諸島9番の島廻り、ボン島などで確認出来る。

▲撮影場所:スリーツリー

ヤッコエイ

■学名:Neotrygon kuhlii(アカエイ科)

■英名:Bluespotted stingray

この生物の動画を見る

平らな茶色い胎盤に青い斑点の警告色が入っているのが特徴。20mほどの砂地の上にいる事が多く、シミラン諸島廻りでは、3番のボルダーシティ、5番のアニタスリーフ、エレファントヘッドロックなどで確認できる。

▲撮影場所:ボルダーシティ

ハナダイギンポ

■学名:Ecsenius midas(イソギンポ科)

■英名:Persian blenny

この生物の動画を見る

キンギョに擬態することからこの名がつけられたとされる。通常は、キンギョの群れに混ざって泳いでいるが、近づくと岩の小さな穴に入り顔だけを出して警戒している様子を観察できる。シミラン諸島廻り、3番のシャークフィンリーフ、エレファントヘッドロックなどで確認できる。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

ヨウジウオ

■学名:Syngnathus schlegeli(ヨウジウオ科)

■英名:Pipefish

この生物の動画を見る

細長い体型をしており、海藻などカモフラージュできそうな場所でジットしている事が多い。シミラン諸島廻り、リチェリューロック、スリン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:ノースポイント

ウミテング

■学名:Eurypegasus draconis(ウミテング科)

■英名:Sea moth

この生物の動画を見る

固い骨盤で覆われており、水底を這って生息している。また、鼻が長い事から「海天狗」の名がついたとされる。シミラン諸島廻り、3番のボルダーシティ、7番のウエストオブエデン、エレファントヘッドロックにて確認できる。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

ヤマブキスズメダイ

■学名:Amblyglyphidodon aureus(スズメダイ科)

■英名:Golden damselfish

この生物の動画を見る

黄色の体色で体高が高いのが特徴。リーフ沿いで確認する事ができ、産卵期にはムチカラマツなどに無数の小さな卵を産みつける。縄張り意識が強いので、ダイバーに攻撃してくる事もある。シミラン諸島廻り、タチャイ島にて確認できる。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

ユカタハタ

■学名:Cephalopholis miniata(ハタ科)

■英名:Blue-spot rock-cod

この生物の動画を見る

朱色の体色に斑紋が入っているのが特徴。タイランドでは高級魚としても有名である。シミラン諸島廻り、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックなどで確認できる。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

オオモンカエルアンコウ

■学名:Antennarius commersoni(カエルアンコウ科)

■英名:Giant anglerfish

この生物の動画を見る

多くのダイバーに人気のある「カエルアンコウ」、シミラン諸島の廻りでは、本種の他に「クマドリカエルアンコウ」が確認出来る。体長は、10〜15cm。シミラン諸島廻り、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

ニシキフウライウオ

■学名:Solenostomus paradoxus(カミソリウオ科)

■英名:Ornate ghost pipfish

この生物の動画を見る

ヤギ類、ウミトサカ類のそばに寄り添う様にペアでいる事が多い。体色は、白色、黄色、赤色、緑色ベースなど多種にわたる。肉食性の魚で小型の甲殻類を主食としている。体長は、5〜10cm。シミラン諸島廻り、ボン島、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:イーストオブエデン

アケボノハゼ

■学名:Nemateleotris decora(ハゼ科)

■英名:Purple fire goby

この生物の動画を見る

シミラン諸島で確認出来る個体は、やや黄色がかっているのが特徴。また、日本と比べ、生息水深が浅く18mぐらいから確認する事が出来る。体長2〜7cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。最近、新しい名前がついて第4のハタタテハゼ属、エクスクイジタダートフィッシュ(和名:ミヤビハゼ)となった。アケボノハゼに比べ体色が黄色みを帯びている。

▲撮影場所:ノースポイント

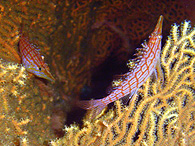

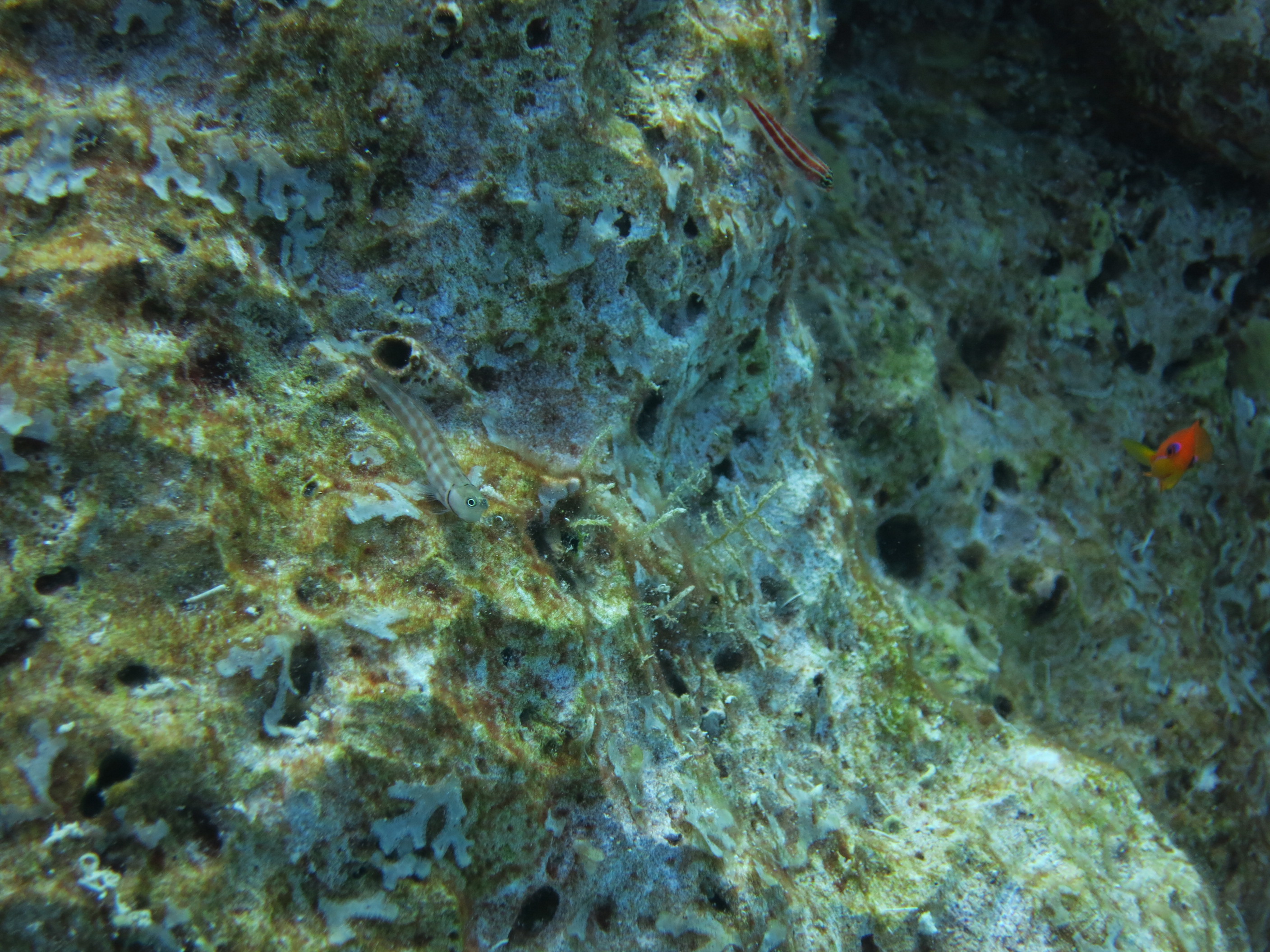

クダゴンベ

■学名:Oxycirrhites typus(ゴンベ科)

■英名:Longnose hawkfish

この生物の動画を見る

外国人のフォト派にも人気の魚。シミラン諸島では、かなり成長した個体を確認する事が出来る。チョコチョコと動き回るがまたもとの場所に戻ってくる習性がある。体長2〜7cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島、リチェリューロックにて確認出来る。

▲撮影場所:アニータスリーフ

シモフリタナバタウオ

■学名:Calloplesiops altivelis(タナバタウオ科)

■英名:Comet longfin

この生物の動画を見る

多くのダイバーに「コメット」と呼ばれ、とても人気がある。シャイな性格で、ダイバーが近づくとすぐに珊瑚礁や岩棚の下に隠れる。体長5〜15cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。

▲撮影場所:イーストオブエデン

ヘラヤガラ

■学名:Aulostomidae(ヘラヤガラ科)

■英名:Trumpetfishes

この生物の動画を見る

インド洋から太平洋に掛けて、温暖な珊瑚礁域または、岩礁域にて確認する事ができる。英名では、「トランペットフィッシュ」と呼ばれている。シミラン諸島廻りのほとんどのポイントで確認する事ができる。

▲撮影場所:アニータスリーフ

ヒトヅラハリセンボン

■学名:Diodon liturosus(ハリセンボン科)

■英名:Black-blotched porcupinefish

この生物の動画を見る

愛嬌のある可愛い顔が特徴で、珊瑚礁域から岩礁域まで幅広いエリアで確認する事が出来る。背中にある模様が人の顔のように見える事から「人面」という名が付けられている。

▲撮影場所:スリーツリー

ムスジコショウダイ

■学名:Plectorhinchus orientalis(イサキ科)

■英名:Oriental sweetlips

この生物の動画を見る

ハンシンタイガーズカラーに身を染めた魚。主にクリスマスポイントの岩礁域で群れて固まっている景色を見る事ができる。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。

▲撮影場所:クリスマスポイント

モンガラカワハギ

■学名:Balistoides conspicillum(モンガラカワハギ科)

■英名:Clown triggerfish

この生物の動画を見る

全長30cm程で、黒い体色に白い円形の模様が入っているのが特徴。変わった模様なのでダイバーに人気の魚。主に岩礁域にて確認する事が出来る。

▲撮影場所:ディープシックス

クマノミ

■学名:Amphiprion clarkii(クマノミ亜科)

■英名:Clark's anemonefish

この生物の動画を見る

イソギンチャクと共生する事で自らの身を守る魚。イソギンチャクには毒があるが、この種は毒に侵される心配は無い。シミラン諸島では、写真の通り美しいピンクのイソギンチャクと共生するクマノミを見る事が出来る。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

コクテンフグ

■学名:Arothron nigropunctatus(フグ科)

■英名:Blackspotted puffer

この生物の動画を見る

ゴマアザラシのような可愛い顔をしていると言われる事が多いが、別名「ドッグファイス」の愛嬌で親しまれている。黄地、青地など色彩変異が多彩である。

▲撮影場所:ビーコンリーフ

イヤースポットブレーニー

■学名:Cirripectes auritus(イソギンポ科)

■英名:Earspot blenny

この生物の動画を見る

エラの後ろに黄色の縁の黒い斑点模様が特徴。クダゴンベ同様にチョコチョコと動き回るが、またもとの場所に戻ってくる習性がある。体長2〜5cm。シミラン諸島の島廻り、ボン島、タチャイ島にて確認出来る。

▲撮影場所:ウエストリッジ(コ ボン)

アンダマンダムゼル

■学名:Pomacentrus alleni(スズメダイ科)

■英名:Andaman Damsel

この生物の動画を見る

ソラスズメダイに似ているアンダマン海の固有種。体色がメタリックブルーに輝き、水底に単体か少数のグループで暮らしている。臆病ですぐに巣穴に隠れる性質がある。体調は5cmほど。シミラン諸島廻りのガレ場にて確認できる。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

ブラックピラミッドバタフライフィッシュ

■学名:Hemitaurichthys zoster(チョウチョウウオ科)

■英名:Black Pyramid Butterflyfish

この生物の動画を見る

太平洋で確認する事ができるカスミチョウチョウウオのインド洋版とされる。リーフ沿いから少し離れた中層を群れをなして泳いでいる事が多い。シミラン諸島廻り、7番のディープシックス、9番のスリーツリーズなどで確認する事ができる。

▲撮影場所:スリーツリーズ

ハナミノカサゴ

■学名:Pterois volitans(フサカサゴ科)

■英名:Red lionfish

この生物の動画を見る

サンゴ礁域のオーバーハングの下や洞窟の入り口といった場所で単独で行動することが多い。小魚を餌とし、追い込むときには胸鰭を広げて追い込み餌を食べる。 背びれと胸鰭が長くきれいだが、強い毒を持ち危険生物としても知られる。

▲撮影場所:ボルダーシティ

キリンミノカサゴ

■学名:Dendrochirus zebra(フサカサゴ科)

■英名:Zebra lionfish

この生物の動画を見る

胸ビレの鰭膜がつながっていることと、尾ビレの付け根にT字形の模様があることなどが特徴。サンゴ礁の浅場やオーバーハングの下、岩の割れ目などにいることが多い。

背鰭の棘条に毒線があり、カサゴ類の中でも最も強い毒をもつと言われる。

▲撮影場所:ウエストリッジ(コ ボン)

ナンヨウブダイ

■学名:Chlorurus microrhinos(ブダイ科)

■英名:Blunt-headed parrotfish

この生物の動画を見る

オウムのような口が特徴。夜間、岩穴や珊瑚礁下で眠る際には身体の周囲に粘液のまゆを作るとされ、運が良ければナイトダイブで見る事ができる。

▲撮影場所:イーストオブエデン

イロブダイ

■学名:Cetoscarus bicolors(ブダイ科)

■英名:Bicolour parrotfish

この生物の動画を見る

シミラン諸島全域で確認できるブダイの仲間。大きいもので80cmにもなる。幼魚は、白の体色と目の周りのオレンジのワンポイントが人気である。

▲撮影場所:イーストオブエデン

ゴマモンガラ

■学名:Balistoides viridescens(モンガラカワハギ科)

■英名:Titan triggerfish

この生物の動画を見る

全長80cm程まで成長する。ローマ神話に出てくる巨大なタイタンにちなんで英名が付けられたとされている。産卵期には、砂地にすりすり鉢上の巣を作る事で知られ、縄張りに入るとダイバーでも構わず攻撃してくる。まれに、外傷を負うケースもあるので要注意。

▲撮影場所:スリーツリーズ

ミナミハコフグ

■学名:Ostracion cubicus(ハコフグ科)

■英名:Yellow boxfish

この生物の動画を見る

ダイバーのアイドル的存在。幼魚時は黄色い体色に黒い斑点があり、岩や珊瑚の影に見を隠しているが、色が目立つのかすぐに見つける事ができる。シミラン諸島にあるシャークフィンリーフでは、岩の上にたくさんのミナミハコフグの成魚を見る事ができる。

▲撮影場所:リチェリューロック

イケカツオ

■学名:Scomberoides lysan(アジ科)

■英名:Doublespotted lysan

この生物の動画を見る

イケカツオは「カツオ」と名前についているが、サバ科ではなくアジ科に属している。表層性であるが、水深100mまで潜るとされる。体は細長い。体調は50-80cmほど。シミラン諸島周辺、リチュリューロックの表層にて確認出来る。

▲撮影場所:リチェリューロック

インポスターブレニー

■学名:Plagiotremus phenax(イソギンポ科)

■英名:Imposter blenny

この生物の動画を見る

イナセギンポのインド洋版。浅いリーフの間を悠々と泳ぐ。体調は5cmほど。シミラン諸島廻りのガレ場にて確認できる。

▲撮影場所:ボルダーシティ

アデヤッコ

■学名:Pomacanthus xanthometopon(キンチャクダイ科)

■英名:Yellowface angelfish

この生物の動画を見る

顔の部分に鮮やかなブルー(イエロー)のマスクをしたような美しいキンチャクダイ。胸鰭が黄色いのも本種の特徴。単独でいることが多いが、時にハーレムを形成する。

▲撮影場所:ウエストリッジ

アカエソ

■学名:Synodus ulae Schultz(エソ科)

■英名:Red lizard fish

この生物の動画を見る

サンゴと砂地の境目のような環境でよく見られ、岩やサンゴの上などにチョコンと乗っていることが多い。鋭い歯が並ぶ大きな口で、主に小魚を捕らえて食べる。夜行性のものが多く、日が沈むと行動を開始する。姿がよく似ていることから、英名は『Lizard fish』トカゲの魚である。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

アラレフグ

■学名:Arothron caeruleopunctatus(フグ科)

■英名:Blue-spotted puffer

この生物の動画を見る

単独で行動しており、警戒心も強くないので、じっくりと観察することができます。『ケショウフグ』『モヨウフグ』など酷似するフグもいますが、目の周囲の違いで見分けることができます。

▲撮影場所:クリスマスポイント

アズキハタ

■学名:Anyperodon leucogrammicus(ハタ科)

■英名:Slender grouper

この生物の動画を見る

あずき色の小斑点からついた名前。顔立ちはスマートで吻が長く唇は厚い。幼魚から成魚までは色彩の変化が激しく、若魚では暗色地に白色縦帯の模様で、この縦帯は成魚まで残っている。

▲撮影場所:アニタスリーフ

ブラックパートナーゴビー

■学名:Cryptocentrus fasciatus(ハゼ科)

■英名:Black partner goby

この生物の動画を見る

珊瑚礁の砂地に穴を掘ってエビと共生しています。いつもはもっと黒いのですが、この日は水温が高いせいか、白っぽくなっていました。黄色い個体もいる。

▲撮影場所:ブレックファーストベンド

フエヤッコダイ

■学名:Hemitaurichthys polylepisx(チョウチョウウオ科)

■英名:Pyramid butterflyfish

この生物の動画を見る

鮮やかな黄色いカラーと尖ったくちばしがキュートな、熱帯魚の代表格的なお魚。細長い口は珊瑚の隙間に突っ込んで、獲物を吸い込むのに最適なようです。シミラン諸島、ボン島などの珊瑚礁域全般に生息し、たいていペアで現れます。

▲撮影場所:ハネムーンベイ

ホソガラスハゼ

■学名:Bryaninops loki(ハゼ科)

■英名:White line eawhip Gobyy

この生物の動画を見る

岩礁やサンゴ礁に生える、長いロープ上のムチカラマツやヤギ類の上に暮らしている透明なハゼにはガラスハゼ、オオガラスハゼ、ホソガラスハゼ、スジグロガラスハゼなどがいる。透明感のあるボディ、大きな目玉など互いによく似ている。一生をそこで暮らすようで、ホストのポリプをむいた跡地に産卵床をつくり、そこに卵を産みつける。

▲撮影場所:ビーコンリーフ

ゴマチョウチョウウオ

■学名:Chaetodon citrinellus(チョウチョウウオ科)

■英名:Speckled butterflyfish

この生物の動画を見る

ゴマの由来は斑点がある、ことからである。体色は薄いレモン色で、体側に細かい斑点を持つ。黒色横帯が眼を横切っている。単独から数十匹の群れで行動する。食性は雑食で、サンゴのポリプ、ホヤなどの底生小動物、藻類を食べる。

他の魚種が近づくと、頭を下に向け背鰭棘を接近者向ける防御ないし攻撃姿勢をとる。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ハタタテサンカクハゼ

■学名:Fusigobius inframaculatus(ハゼ科)

■英名:Blotched sandgoby

この生物の動画を見る

珊瑚礁域の砂底に生息する。体には茶黄色の点が散在し、尾柄部には眼とほぼ同径の黒色班がある。弟1背鰭の弟1棘が糸状に伸長することが和名の由来。

▲撮影場所:アニタスリーフ

ヒレボシミノカサゴ

■学名:Dendrochirus(フサカサゴ科)

■英名:Dwarf Lionfish

この生物の動画を見る

背びれの後部にある3つの蛇の目も様が特徴のミノカサゴの仲間。せり出した珊瑚のブロックオーバハングの下等、くらいところに逆さまに張り付いていることが多く、見つけにくい種類です。口の横から伸びる立派なヒゲも貫禄十分です。

▲撮影場所:アニタスリーフ

イバラエイ

■学名:Urogymnus rhombeus(アカ科)

■英名:Porcupine ray

この生物の動画を見る

30mより浅い砂地で確認する事できる。シミラン諸島では比較的浅い場所に居る事が多くシュノーケリングの方が確認できる確率が高い。この種のエイは尾に毒刺を持っていないが、前進が鋭い刺で覆われている。個体数が減少しており危急種に指定されている。

▲撮影場所:ハネムーンベイ

マツカサウオ

■学名:Monocentris japonica(マツカサウオ科)

■英名:Pineapple fish

この生物の動画を見る

30mよりも深い岩礁(岩の割れ目)を好む。シミラン諸島でのクルーズでは、リチェリューロックでのみ確認されている。和名:松笠魚は、黄色い体色に編み目模様が入っている他、下あごに発光器がついており、これを餌に見せかけ補食する。

▲撮影場所:リチェリューロック

ミヤコテングハギ

■学名:Naso unicornis(ニザダイ科)

■英名:Bluespine unicornfish

この生物の動画を見る

サンゴ礁の外縁、斜面、ドロップオフ、などの潮通しのよいところに生息する。主に藻類を食べる。尾柄部には2つのオレンジ色の横帯があり、そこに2つの前向きの棘がある。それが英名の由来にもなっている。ユニコーンフィッシュとはテングハギのことであるが、本種は前頭部に角上の突起がない。成魚の雄の尾鰭の両端は、糸上に長い。

▲撮影場所:ボルダーシティ

ニシキヤッコ

■学名:Pygoplites diacanthus (キンチャクダイ科)

■英名:Regal Angelfish

この生物の動画を見る

黄色い体に黒く縁取られた白いタテジマ、青い背びれに黄色いしっぽ、青と黄色のボーダーの尻びれ、と、ド派手なカラーリングのキンチャクダイの仲間です。タテジマキンチャクダイや、ワヌケヤッコと比べると一回り小ぶりです。珊瑚礁域全般に生息し、浅瀬の珊瑚の隙間から良く顔を出します。

▲撮影場所:エレファントヘッドロック

オビテンスモドキ

■学名:Novaculichthys taeniurus(ベラ科)

■英名:Rock mover Wrasse

この生物の動画を見る

浅羽の珊瑚礁、ガレバのある場所を好む。成魚になると少しグロテスクな感じだが、幼魚の時は、背びれに2本の触覚のような物があり、枯れ葉が舞っているかのように泳ぐ姿がとても印象的。別名「ロックムーバー」とも呼ばれ、石やサンゴをくわえて動かし、下に隠れているエビ・カニ等を食べる姿は必見。

▲撮影場所:アニタスリーフ

レモンチョウチョウウオ

■学名:Chaetodon rafflesii(チョウチョウウオ科)

■英名:Dotted Butterflyfish

この生物の動画を見る

見た目がレモンような黄色いきれいな体色をしている。珊瑚礁のある浅瀬を好む。シミラン諸島では、ほとんどのダイブポイントで見る事ができるが、個体数は少ない。

▲撮影場所:イーストオブエデン

サザナミヤッコ

■学名:Pomacanthus semicirculatus(キンチャクダイ科)

■英名:Semicircle angelfish

この生物の動画を見る

目の上には青いアイシャドー、口は黄色い口紅の入ったお化粧好きなお魚。シミラン諸島ではお目にかかる事が少ない。幼魚の時は、体に波紋のような模様がある事から「サザナミ」の名前がつけられている。

▲撮影場所:ウエストリッジ

シテンヤッコ

■学名:Apolemichthys trimaculatus(キンチャクダイ科)

■英名:Threespot angelfish

この生物の動画を見る

シミラン諸島では、ほとんどのポイントで見る事ができる。目の上の黒点と、唇が紫色な事から、ダイバーから「マロ」の愛称で親しまれている。和名は点が四つ、英名では点が三つ。どっちが正しいんでしょうね?

▲撮影場所:タートルロック

ソウシハギ

■学名:Aluterus scriptus(カワハギ科)

■英名:Scrawled filefishz

この生物の動画を見る

別名センスルーともよばれるカワハギの仲間。薄っぺらいが大きな体をしているので見応えのある魚。動きが鈍いので写真を撮るのも簡単。名前の由来は、身体の文様が草紙(一度すき返した江戸時代などの再生紙)にいたずら書きしたように見えるため。シミラン諸島では、どこのポイントにも生息している。

▲撮影場所:スリーツリーズ

タテジマヘビギンポ

■学名:Helcogramma striata Hansen(ヘビギンポ科)

■英名:Tropical striped triplefin

この生物の動画を見る

サンゴ礁塊上に生息する普通種。小型の甲殻類、ゴカイ類を食べる。体側に明瞭な縦帯がある。体色に雌雄差がない。

▲撮影場所:ディープシックス

ツユベラ(幼魚)

■学名:Coris gai(ベラ科)

■英名:African coris

この生物の動画を見る

潮の通りの良いリーフを好む。幼魚の時は、オレンジ色の体色の中に白い斑紋があるが、成魚になるにつれて体色が変わってくる。住んでいる場所によって体色が変わる事がある。

▲撮影場所:ボルダーシティ

ベニカエルアンコウ

■学名:Antennarius nummifer(カエルアンコウ科)

■英名:Spotfin frogfish

この生物の動画を見る

赤や黄色の体色と側面に暗色斑があるのが特徴。シミラン諸島では、ヘラジカハナヤサイサンゴの中で擬態している事が多いので、ヘラジカハナヤサイサンゴがある場所では、覗いてみると見つける事ができるかもしれない。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ハダカハオコゼ

■学名:Tanianotus triacanthus(フカサゴ科)

■英名:Paperfish, Leaf scorpionfish

この生物の動画を見る

葉っぱのようなかたちで擬態しているので英語ではLeaf Fishと呼ばれています。写真のような黄土色の固体から白、赤等体色はバリエーションに飛んでいます。擬態しているため見つけにくいというのもありますが、シミラン諸島ではレアなお魚です。

▲撮影場所:ウエストリッジ

ヒメダテハゼ

■学名:Amblyeleotris steinitzi(ハゼ科)

■英名:Steinitz's Shrimp-goby

この生物の動画を見る

シミラン諸島のリーフポイントで一番多く見かけるハゼ。テッポウエビと共生しています。

▲撮影場所:スリーツリーズ

ホシゴンベ

■学名:Paracirrhites forsteri(ゴンベ科)

■英名:Blacksided hawkfish

この生物の動画を見る

ゴンベの中目では最大級。彩りも華やかなこのお魚は、ハナヤサイサンゴ等のハードコーラルの上に乗って、じーっとしています。結構近づいても逃げないので、とても写真の捕りやすいお魚です。

▲撮影場所:シャークフィンリーフ

フサカサゴ

■学名:Scorpaena onaria(フサカサゴ科)

■英名:Fire fish

この生物の動画を見る

ハナヤサイサンゴなどの隙間に隠れ、サンゴに寄ってくる小魚を捕食する。小さい体に大きな目と胸びれがユーモラス。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

クマドリカエルアンコウ

■学名:Antennarius maculatus(カエルアンコウ科)

■英名:Warty Frogfish

この生物の動画を見る

以前は、イザリウオという名だったが改名されてカエルアンコウとなった。上記にあるように黄色と赤が混ざったものから白に赤が混ざったものまでいろんな色彩がある。普段は同じような色の場所で擬態している事が多い。

▲撮影場所:ノースポイント

クロコショウダイ

■学名:Plectorhinchus picus(クロコショウダイ科)

■英名:Black sweetlip

この生物の動画を見る

大抵5〜10尾で群れています。正面から見ると、幅広の大きなへの字口がユーモラス。ムスジコショウダイよりもがっしりしている。

▲撮影場所:ツインピ−クス

マダラハタ

■学名:Epinephelus polyphekadion(ハタ科)

■英名:Camouflage grouper

この生物の動画を見る

体高がややあり、尾柄部背部に黒色班がある。胸鰭の地色は淡色から暗色、小斑がある。頭部背縁はなめらかで丸い。主に小魚、甲殻類、イカ、タコなどを捕食する。食用魚として有名なハタ科、刺身などは根魚なので1日2日寝かした方が美味くなる。

▲撮影場所:ディープシックス

マルチバーパイプフィッシュ

■学名:Donckerocampus multiannulatus(ヨウジウオ科)

■英名:Multibar pipefish

この生物の動画を見る

珊瑚礁のブロックの隙間やオーバーハングの下などに時々見かけます。細かいヨコシマと団扇のような丸いしっぽがおしゃれなお魚です。

▲撮影場所:ノースポイント

ネッタイミノカサゴ

■学名:Pterois antennata(フサカサゴ科)

■英名:Spotfin lionfish

この生物の動画を見る

胸びれと黒色斑と、目の上の縞模様で多種と見分けることができます。毒がありますので、注意が必要です。

▲撮影場所:ボルダーシティ

ネズミフグ

■学名:Diodon hystrix(ハリセンボン科)

■英名:Porcupine fish

この生物の動画を見る

多数の小黒色点が特徴で、多種と見分けることができます。

▲撮影場所:ビーコンリーフ

サラサハタ

■学名:Chromileptes altivelis(ハタ科)

■英名:Highfinned grouper

この生物の動画を見る

ハタの中でも体高があり、灰色の体色に黒い斑点がついている。シミラン諸島では稀なサラサハタ。一昨年、アニタスリーフ周辺で目撃されている。

▲撮影場所:アニタスリーフ

テングカワハギ

■学名:Oxymonacanthus longirostris (カワハギ科)

■英名:Orange spotted filefish

この生物の動画を見る

警戒心が強く、危険を感じるとすぐに珊瑚の枝の隙間に隠れてしまいます。ペアでいることが多く、色鮮やかで、ダイバーに人気があります。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ウルマカエルアンコウ

■学名:Antennarius coccineus(ウルマカエルアンコウ科)

■英名:Fleckled Anglerfish

この生物の動画を見る

赤褐色の体色に藻がついたようなトゲトゲがついたカエルアンコウ。砂地や珊瑚周辺に居る事が多いがうまく擬態しているので見つけるのに一苦労である。ベニカエルアンコウと似るが体に赤い暗色斑が無い事で見分けがつく。

▲撮影場所:ウエストオブエデン

ヤイトハタ

■学名:Epinephelus malabaricus(ハタ科)

■英名:Malabar grouper

この生物の動画を見る

シミラン海域に生息するハタの中では最大。15〜25mあたりの深場の根の上でクリーニングを受けている姿を良く見かける。和名の「やいと」とはお灸の意味であり、本種の体表全体に散らばる黒褐色の斑点をお灸の跡に見立ててヤイトハタと名づけられた。大きいものだと1mオーバー。

▲撮影場所:リチェリューロック

ミズタマハゼ

■学名:Valenciennea sexguttata(ハゼ科)

■英名:Sixspot goby

この生物の動画を見る

真っ白な体色に、背びれの部分には黒い点が1つあり、名前の由来であるエラの付近に青い斑点があるのが特徴です。砂地でペアで行動しています。シミラン諸島の砂地エリアで確認できる。

▲撮影場所:アニタズリーフ

ルボックスブレニー

■学名:Ecsenius lubbocki(ヘビギンポ科)

■英名:Lubbock's blenny

この生物の動画を見る

東部インド洋のみでみられるギンポ。色は地味ですが、よく見ると金色に縁取られたおおきな目が印象的な、愛らしい顔をしています。珊瑚礁域に生息し、着底して生活。シミラン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:ウェストオブエデン

ゴマアイゴ

■学名:Siganus guttatus(アイゴ科)

■英名:Orange-spotted spinefoot

この生物の動画を見る

黄色の斑点と、尾ビレ付け根の黄色の斑点が特徴のとてもきれいなアイゴの仲間。背ビレと尻ビレに毒がある。ジャバラビットフィッシュに似ているが尾びれの付け根の黄色い斑点で見分けることができる。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:タートルロック

デバスズメダイ

■学名:Chromis viridis(スズメダイ科)

■英名:Blue green chromis

この生物の動画を見る

全長約8cm。体は全体に淡い青緑色で 目立った斑紋をもたない。礁湖内の樹状サンゴ周辺に群れで生息。和名は下顎の歯が突出することから。シミラン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:ビーコンポイント

ローランドダムゼル

■学名:Chrysiptera rollandi(スズメダイ科)

■英名:Rolland's Damsel

この生物の動画を見る

頭の鮮やかな青色のリングが特徴です。シミランでもあまり見ることができないスズメダイ。シミラン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:ウェストオブエデン

ツノダシ

■学名:Zanclus cornutus(ツノダシ科)

■英名:Moorish idol

この生物の動画を見る

特徴は背鰭の第3棘が糸状に長く伸びていて尾びれが黒い。口は突き出していて、黒に縁取られた黄色い模様がある。サンゴ礁域に生息する普通種で、大群をつくることもある。シミラン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:ウェストオブエデン

オニダルマオコゼ

■学名:Synanceia verrucosa(オニオコゼ科)

■英名:Stone Fish

この生物の動画を見る

背鰭の棘条から強力な毒を分泌するため、非常に危険な魚類として知られている。岩場にじっと身をひそめ小魚を捕る。英名のStoneのとおり岩にしか見えない擬態力を持つ。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:アニタズリーフ

ケショウフグ

■学名:Arothron mappa(フグ科)

■英名:Map puffer

この生物の動画を見る

全長60cmを超える大型種。体側 腹部、尾柄部、尾部には小さな白色、もしくは青色斑点がある。目の周りに濃い茶色の線 があるのが特徴です。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:ウェストリッジ

ミツボシクロスズメダイ

■学名:Dascyllus trimaculatus(スズメダイ科)

■英名:Threespot dascyllus

この生物の動画を見る

幼魚の時の頭と体側の合計3つの白の斑点が特徴で、成長するにしたがって斑点は消える。幼魚のときは、サンゴやクマノミ同様にイソギンチャクと共生することも。成魚になるとイソギンチャクまたはサンゴからは離れて単独で行動するようになります。シミラン諸島にて確認できる。

▲撮影場所:アニタズリーフ

ホンソメワケベラ

■学名:Labroides dimidiatus(ベラ科)

■英名:Bluestreak cleaner wrasse

この生物の動画を見る

他の魚に付いた寄生虫を食べるクリーナーとして有名である。大型魚の鰭のまわりや鰓・口の中を丹念に掃除するが、口の中を掃除していても捕食される事は無い。あまり相手が大きいと、数匹がかりで掃除したり、また自分より小さい魚も掃除したりする事もある。ダイバーも掃除されることがある。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。

▲撮影場所:アニタズリーフ

モヨウフグ

■学名:Arothron stellatus(フグ科)

■英名:Stellate puffer

この生物の動画を見る

体は小さな棘で覆われ、体色は黄色を帯びたような淡い灰色で、暗色の斑模様が見られる。腹面は白っぽく、体側や背部には黒い小さな斑点が多数散在し、尾びれにも多数の黒色の斑点がある。また、成魚では腹面に斑や縞模様などは見られないが、幼魚では腹面に黒色の縞模様がある。シミラン諸島~リチュリューロックにて確認できる。